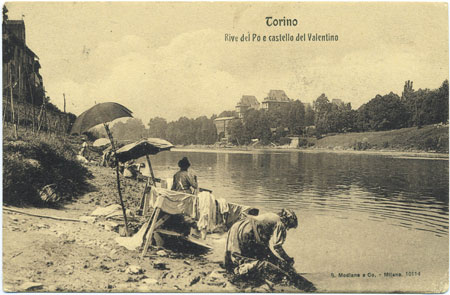

Quella che vogliamo raccontare è la storia di una figura ormai diventata allo stesso tempo sconosciuta ai molti e mitologica per pochi, nella Torino dei giorni nostri, ma che è stata per moltissimo tempo parte del quotidiano…

Anche se attualmente è considerato un quartiere residenziale di grande prestigio, le sue origini sono di un modesto borgo di pescatori e lavandai che sfruttavano, per vivere, le acque del fiume. Già nel 1700 l’espansione di Torino, dall’originale quadrilatero romano aveva raggiunto il Po, con la creazione dell’allora piazza Vittorio Emanuele I. L’attraversamento del fiume era però problematico, perché esistevano solo modeste passerelle e traghettatori, tutti a pagamento. L’occupazione napoleonica a inizio ‘800 ebbe come risultato duraturo la costruzione del grande ponte, ancora esistente, e l’inizio della vera espansione della città verso la collina. Al suo ritorno dall’esilio, nel 1815, re Vittorio Emanuele I di Savoia voleva, in odio ai francesi, farlo demolire. Per fortuna non se ne fece nulla, e le energie furono più proficuamente usate per costruire la chiesa della Gran Madre.

Il primo tratto dei Murazzi, gli approdi, le arcate e le rimesse delle barche localizzate sulla sponda ovest del Po, (quello lungo corso Cairoli e lungo Po Diaz) fu costruito tra il 1833 e il 1835, su progetto di Carlo Bernardo Mosca, in variante e aggiunta al progetto originario del 1808-1809 di Joseph La Ramée Pertinchamp. Il tratto successivo (accanto al Lungo Po Cadorna) venne realizzato tra il 1872 e il 1877, in concomitanza con l’abbattimento del fatiscente Borgo del Moschino.

I progetti iniziali erano grandiosi: la piazza intorno alla chiesa avrebbe dovuto essere tutta circondata da portici e da lussuosi edifici. Il quadro di Carlo Bossoli, “Veduta ideale delle sponde del Po” del 1863, conservato alla Galleria d’arte moderna di Torino, rappresenta una sintesi di queste buone intenzioni.

Sapevate che al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese, a Roma è esposto un dipinto di Demetrio Cosola denominato proprio “Lavandaie di Torino” (1891 – Olio su tela)?

Prima che le lavandaie “approdassero” lungo la Dora e lungo il Po, queste erano solite lavare i panni in un fosso di via Bardonecchia che, secondo i cornisti dell’epoca “offriva uno spettacolo non decoroso per una grande città”. Poi un’ordinanza comunale le fece spostare lungo i fiumi torinesi.

Ma, di nuovo, un’ordinanza del 1935 vietò loro di lavare e stendere i panni sul Po nel tratto cittadino, così esse si spostarono a San Mauro. Dove rimasero. Arrivavano per lo più dalle campagne, il lunedì mattina, sedute su carri trainati da muli e cavalli. E i carri erano anche il luogo in cui le lavandaie consumavano i loro pasti a base di formaggio, di salame e di vino, sprofondate nei sacchi ricolmi di biancheria e di indumenti.

Ricordando l’ossessivo ritornello alla base del giallo di Fruttero e Lucentini La donna della domenica: “La cativa lavandera a treuva mai lo bon-a pèra”, si ritorna alle origini di questa attività.

Le lavandaie facevano il bucato sulle rive di un fiume o di un torrente: il problema era trovare una pietra semisommersa la cui parte emersa fosse sufficientemente ampia da consentire l’insaponatura della biancheria e lo strizzamento per sbattimento dopo il risciacquo, che fosse facilmente raggiungibile ed avesse intorno spazio asciutto per consentire alla lavandaia di inginocchiarvisi vicino, che la corrente cui era esposta non fosse troppo violenta ma che non si trovasse in un’ansa di acqua stagnante. Una serie di requisiti non facili da trovare tutti insieme ma che la lavandaia coscienziosa e capace finiva con riuscire a soddisfare mentre per la cativa lavandera, cioè la scansafatiche, il non aver trovato la bon-a pera era la scusa più frequente per evitare il lavoro.

Un duro lavoro, come dura era la vita, le mani in costante contatto con l’acqua non erano nemmeno il disagio peggiore, la vera sofferenza era dovere stare per ore ed ore chinate, protese in avanti, allungate verso l’acqua del fiume, per insaponare, sciacquare e strizzare i panni.

Per rendere meglio sopportabile questo gesto, nel tempo è stata adottata una particolare asse per lavare che costringeva il corpo ad una postura migliore, più centrata, comoda, nella completa scomodità del gesto fisico.

Questa grossa asse rettangolare, con le tipiche scanalature per “lavorare” la biancheria, era stata pensata con una forma che si adattava perfettamente alla zona delle anche, faceva in modo che nel gesto di lavare il bacino rimanesse arretrato, vi fosse un movimento iniziale del bacino simile ad una leggera rotazione verticale verso il posteriore che manteneva la schiena dritta, le spalle aperte e un’apertura più generale del tronco. Se quelle donne vi avessero fatto caso, avrebbero notato che anche la respirazione, di conseguenza ne avrebbe giovato. Questa postura, in realtà volutamente costretta, consentiva anche di avere una maggior flessione in avanti del busto, permettendo a queste donne di raggiungere più facilmente l’acqua. L’asse aveva anche un sostegno centrale in legno, anche questo era stato studiato per uno scopo: mantenere le ginocchia aperte ed evitare che si flettessero all’interno, un’altra costrizione essenziale per arrivare a sera con le ginocchia non doloranti ed ad una vecchiaia senza che la possibilità di camminare agevolmente fosse compromessa.