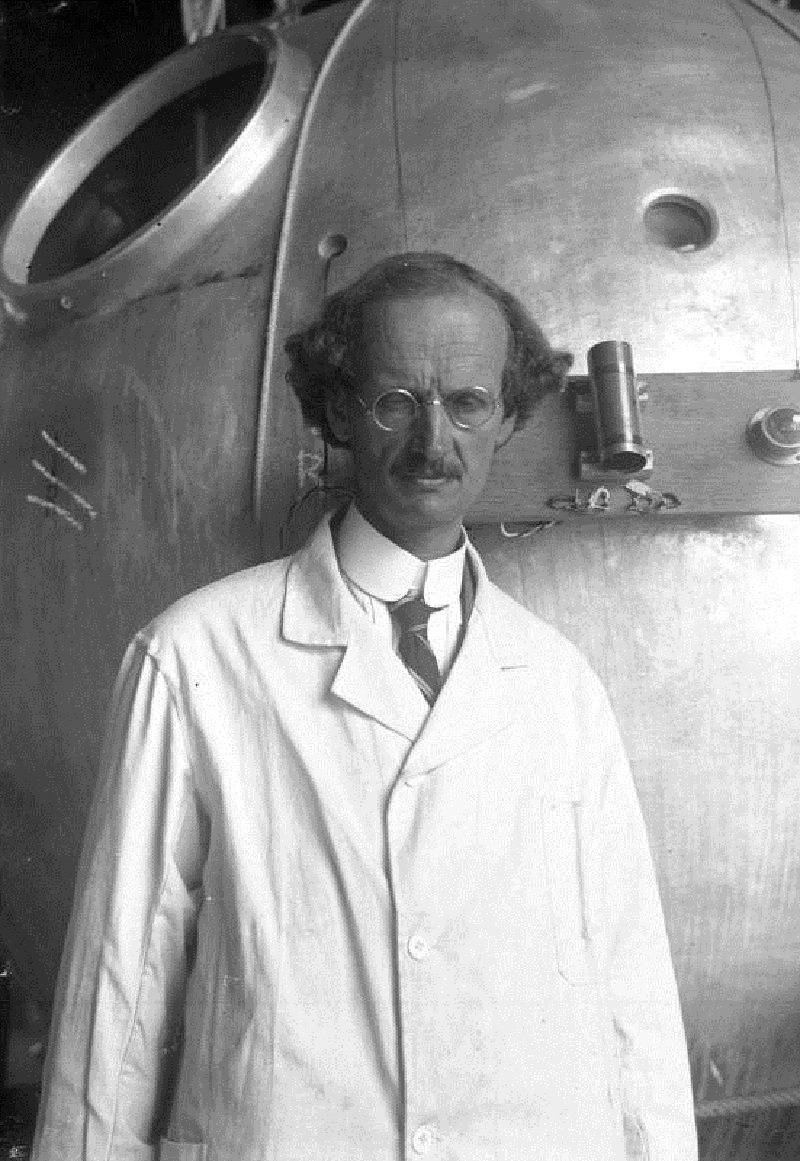

Negli anni ’50 il fisico ed esploratore svizzero Auguste Piccard, famoso per le sue esplorazioni della stratosfera e delle profondità marine, progettò navicelle che permettessero immersioni in acque profonde.

A tale scopo ideò il batiscafo, concepito come un pallone sottomarino: un galleggiante di forma allungata, pieno di liquido più leggero dell’acqua (benzina), munito di zavorra (granigli di ferro) e di una cabina stanza circolare. Auguste realizzò un primo modello di batiscafo, il FNRS 2, che nel 1948 con pilota automatico scese a 1308 m; ma il collaudo fu insoddisfacente, rendendo necessaria la realizzazione di un nuovo prototipo, il FNRS 3. Intanto, con il figlio Jacques, riuscì a costruire in Italia un nuovo batiscafo, il Trieste.

Dopo aver acquistato il batiscafo ed averne organizzato e finanziato l’intera missione, la Marina statunitense dedicò nove mesi alla preparazione del Trieste e della squadra che lo avrebbe diretto nel corso del Project Nekton, una serie di immersioni di carattere scientifico condotte nel Pacifico occidentale lungo la costa dell’isola di Guam.

Inizialmente concepito per una profondità di 6.000 metri, il Trieste venne modificato e predisposto per resistere alla pressione di 11.000 metri. Furono effettuate in tutto 64 immersioni prima che il batiscafo e l’equipaggio fossero pronti ad affrontare la prova finale.

Nel gennaio del 1960, Rolex scortava il batiscafo sommergibile Trieste nella storica immersione condotta dalla Marina statunitense nella Fossa delle Marianne, raggiungendo il fondo dell’oceano ad una profondità di 10.916 metri, dove la pressione supera una tonnellata per centimetro quadrato. Il Rolex Deepsea Special venne fissato all’esterno del batiscafo.

Per la precisione, il 23 gennaio 1960, tra le fredde ed agitate acque dell’oceano, sostenuto dalla presenza di Piccard, Walsh diresse il Trieste verso il silenzio degli abissi della Fossa delle Marianne.

Della Fossa si conosceva l’approssimativa ubicazione, ma non le coordinate precise. Vennero pertanto impiegati cariche di dinamite e calcoli di propagazione del suono per rilevarne l’esatta posizione a circa 320 chilometri al largo della costa di Guam.

La discesa dei due esploratori durò circa 5 ore, rimasero 20 minuti sul fondo dell’oceano prima di risalire in 3 ore e 15 minuti. Durante l’immersione gli strumenti segnalarono una profondità di 11.521 metri che più tardi risultò essere errata e corretta con 10.916 metri. Sul fondo della fossa Walsh e Piccard furono sorpresi di trovare delle particolari specie di sogliole o platesse, lunghe circa 30 cm ed anche dei gamberetti.

Piccard disse, “Il fondo appariva luminoso e chiaro, un deserto che faceva trapelare diverse forme di diatomee”. La temperatura era tanto bassa che gli esploratori si servivano di borse dell’acqua calda per scaldarsi.